メニュー

起業・開業

レストランの開業に必要なものや準備、手順を徹底解説!

読了目安時間:約 6分

レストランを開業する際には、多数の許可や届出が必要になります。そのため、レストランの開業までに準備が必要なものや開業までの手順をしっかり把握しておかないと、予定通りにオープンの日を迎えられない可能性もあります。開業前の準備に手間取ってしまうと、開業後もレストランの経営に集中できなくなる恐れもあるでしょう。

そこで今回は、これからレストランの開業を考えている方のために、レストランの開業までに必要なものや必要な準備、開業までの手順について詳しくご説明します。

レストランの開業に必要なものとは

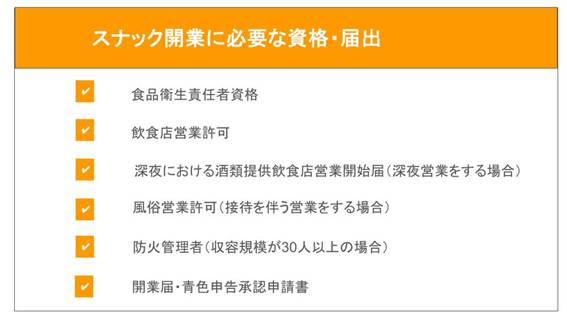

レストランの開業にあたっては必要な資格や許可、届出には次のようなものがあります。

食品衛生責任者

レストランを開業する際には、必ず食品衛生責任者を選任し、保健所に届け出る必要があります。飲食店営業許可を申請する際にも、食品衛生責任者の資格を証明するものの提出が必要です。

飲食店営業許可

飲食店営業許可証は、レストランを開業する際に必ず取得しなければならない許可です。どのようなレストランを開く場合でも、飲食物を提供する際には、飲食店営業許可が必要になります。

防火管理者資格と防火管理者選任届

収容人数が30人以上のレストランを開業する際に必要となる資格です。防火管理者の資格は、店舗の規模によって甲種と乙種に分けられます。また、開業する前には防火管理者選任届の提出が必要です。

防火対象物使用開始届出書

建物や建物の一部を使用する際に届出が必要となる書類です。

火を使用する設備等の設置届書

建物内外で一定以上の火を使用する設備を設置するときに必要な届出です。厨房設備を使用する場合は届出が必要になるため、レストランを開業する際には必ず届出をしなければなりません。

開業届

個人事業主としてレストランを開業する際に税務署に提出が必要となる書類です。

青色申告承認申請書

開業後、青色申告を希望する際に税務署に届出が必要となる書類です。

労災保険の加入手続き

従業員を雇用した場合には、労災保険の加入手続きを行わなければなりません。

雇用保険の加入手続き

一定要件を満たす従業員を雇用した場合には、雇用保険の加入手続きも必要です。

社会保険の加入手続き

5人以上の従業員を雇用する場合には、個人事業主であっても健康保険と厚生年金の加入手続きが必要になります。

レストランの開業に必要な資格や許可、届出の手続き手順

レストランの開業にあたっては、上にご紹介したように、たくさんの資格や許可の取得、届出の提出が必要です。ここではそれぞれの資格や許可、届出の手続き手順についてご説明します。

食品衛生責任者

食品衛生責任者はレストランの開業時に必ず必要な資格です。したがって、食品衛生責任者の資格は、早いタイミングで取得しておいた方がよいでしょう。食品衛生責任者の資格は、会場集合型の養成講習会に参加するかeラーニング型養成講習会に参加すると取得が可能です。しかしながら、調理師や製菓衛生士などの資格があれば、講習を受けなくても食品衛生責任者として認められます。

飲食店営業許可証の申請手順

飲食店営業許可は、市区町村の保健所や衛生課などに申請をします。飲食店営業許可の取得時のポイントは、内装工事を開始する前に保健所や衛生課に相談をすることです。その際は必ず図面を持参するようにしましょう。

飲食店営業許可の取得にあたっては、細かなルールが定められており、設備等が基準を満たしていない場合、許可を取得できません。工事完了後に不備が発覚した場合、工事のやり直しが必要になるため、必ず事前に確認を取るようにしましょう。

飲食店営業許可申請に必要なものは次のとおりです。

・営業許可申請書 1通

・施設の構造及び設備を示す図面 2通

・食品衛生責任者の資格を証明するもの

・水質検査成績書(水道水、専用水道水、簡易専用水道以外の水を使用する場合)

・許可申請手数料

飲食店営業許可の取得にあたっては、施設の確認検査が必要です。施設工事の完成予定日の10日前までにこれらの書類を提出し、検査日時の相談をしたうえで、検査を受けます。検査によって施設基準に適合していることが確認されると許可証が発行されます。

防火管理者資格と防火管理者選任届

防火管理者資格は、都道府県知事や消防本部及び消防署を置く市町村の消防長、総務大臣登録講習機関である一般財団法人日本防火・防災協会が実施する防火管理講習を受講することで取得できます。講習は、インターネットまたはFAXから申し込みが可能です。講習終了後、終了証が交付されます。

防火管理者選任届は、レストランを管轄する消防署へ届出ます。その際、提出する書類は、防火管理者選任届出書と防火管理講習終了証などの資格を証する書面、届出書および消防計画です。これらの書面は消防庁のウェブサイトなどからダウンロードができ、窓口に持参する方法のほか、郵送やインターネットなどでの提出が可能です。

防火対象物使用開始届出書

防火対象物使用開始届出書の提出は、窓口での申請のほか、郵送、電子申請で受け付けています。届け出先はレストランを管轄する消防署です。

必要な書類は防火対象物等の概要表、平面図、立面図、断面図、室内仕上表、建具表、防火基準に適合することを審査するために必要な事項を記載した図書等です。届出書は2部を作成し、届出書の副本は消防署が登録印を押して、返送するため、届出者が保管をしておく必要があります。

火を使用する設備等の設置届書

火を使用する設備等の設置届出書も、窓口の申請のほか、郵送、電子申請で届出が可能です。届け出に必要な書類は、防火対象物の概要表、届出対象設備に応じた概要表、平面図、立面図、ダクト図、設備の機器仕様書などです。防火対象物使用開始届出書と同様に、2部を作成し、1部は消防署が登録印を押し、返送するため、レストラン内で保管するようにします。

また、届出先はレストランを管轄する消防署となります。

開業届

開業届は、レストランを開業してから1ヶ月以内に提出が必要です。税務署の窓口に持参することもできますが、e-Taxから申請することもできます。

青色申告承認申請書

青色申告とは、複式簿記での記帳が必要となる申告方法です。白色申告に比べると提出する書類が増え、手続きは煩雑になりますが、青色申告をすると最大65万円の青色特別控除の適用ができます。

青色特別控除とは、青色申告をしている個人事業主が所得金額から一定額を差し引ける制度です。例えば、期限内に複式簿記で記帳した青色申告決算書をe-Taxで提出した場合は、65万円の青色申告特別控除を受けられます。この場合、所得額から65万円を差し引けるため、課税所得額を圧縮でき、節税効果を得られます。

また、青色申告をした場合は、レストラン開業後に赤字になった場合でも3年間、赤字を繰り越すことが可能です。赤字の繰り越しができる場合、黒字になった年に赤字分を所得から差し引けるため、黒字の年の所得税の額を減らすことができます。

手間がかかるものの節税メリットが大きいため、レストランを開業する際には青色申告承認申請書を提出することをおすすめします。

労災保険の加入手続き

労災保険とは、労働者の業務上または通勤中のケガや病気などに備えて加入する社会保険の1つです。レストランを開業する場合、アルバイトなどを雇う場合には、労災保険の加入が必要になります。労災保険は、雇用形態に関わらず、1人でも労働者を雇用した場合に加入しなければならない保険です。

労災保険に加入するための手順をご紹介します。

・まずレストランの住所を管轄する労働基準監督署へ行き、保険関係成立届を提出します

・労働者に支払う賃金総額の見込み額等を確認し、概算保険料を計算して概算保険料申告書を提出すると、労働保険番号が振り出されます。

・納入済通知書を受け取り、金融機関で保険料を納付し、手続きは完了となります。

保険関係成立届・概算保険料申告書を提出する際には、事業の存在が確認できる飲食店営業許可書などの持参が必要です。また、概算保険料申告書に記入するため、労働者を最初に雇用した日からその年度の3月31日までに労働者に支払う賃金総額の見込み額を確認しておくようにしましょう。

労災保険の加入手続きは、従業員を雇用した日の次の日から10日以内です。

雇用保険の加入手続き

次の2つの要件のいずれをも満たす従業員を雇用した場合は、雇用保険の加入手続きも行わなければなりません。

・1週間の所定労働時間が20時間以上

・31日以上の雇用継続見込みがある

雇用保険は、労働保険の手続きを終えてからでないと、手続きを進められません。そのため、まずは、労働基準監督署で労災保険の手続きを終えてから、ハローワークで雇用保険の加入手続きを行うようにしましょう。

ハローワークには、労働保険成立届と雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届、概算保険料申告書を提出します。その際、次の書類の提出も必要です。

・飲食店営業許可書

・労働者名簿

・出勤簿(タイムカード等)

・賃金台帳

・雇用契約書

雇用保険の手続きも雇用保険の対象となる労働者を雇用した翌日から10日以内です。

社会保険の加入手続き

5人以上の従業員を雇用する場合には、個人事業主であっても健康保険と厚生年金の加入手続きが必要になります。

個人事業主の場合、週または月の所定労働時間や日数がフルタイムで勤務している常用雇用の労働者の4分の3以上となる従業員が社会保険の加入対象となります。したがって、正社員の1週間の就業時間が40時間とした場合、週30時間以上勤務をする従業員を5人以上雇用した場合、社会保険に加入しなければなりません。5人以上の従業員を雇用した場合であっても、短時間のアルバイトが多く、週30時間を超える従業員が5人を超えない場合は、加入手続きは不要です。

対象となる従業員を5人以上雇用した場合は、5日以内に年金事務所に健康保険・厚生年金保険新規適用届を提出します。また、被保険者となる従業員の被保険者資格取得届や被扶養者(異動)届も同時に提出が必要です。加えて、個人事業主の場合は、事業主の世帯全員の住民票も提出する必要がある点に注意しましょう。

また、これらの書類は、窓口に持参するほか、郵送や電子申請でも申請が可能です。

レストランを開業するまでに必要なもの(許可や届出以外)

ここまで、レストランを開業する際に必要な資格や届出の手続き手順についてご紹介してきました。ここでは、レストラン開業時に許可や届出以外に必要となるものも含め、開業までの手順をご説明します。

事業計画書

レストランを開業するにあたっては、どんなレストランを開業したいのか、コンセプトを明確にしておく必要があります。また、資金はどの程度必要になるのか、どの程度の規模のレストランにするのかなど、事業計画書を策定し、綿密な計画を立てるようにしましょう。

また、物件を探す際にはエリアの特徴やライバル店の状況などもチェックし、慎重に物件を選ぶことが大切です。コンセプトに合わせ、どのような内装にするのか、内装工事などについての打ち合わせも入念に行いましょう。店舗を決定し、内装工事を始める前には、保健所に設計図面を持って相談することも忘れてはいけません。

内装工事とメニューづくり

内装工事とあわせて厨房機器、客用テーブル、椅子なども搬入し、店内の準備を進めます。また、コンセプトに合わせたメニューを考案し、単価を決定しましょう。加えて、食材やお酒、おしぼりなどの仕入れ業者も選定しなければなりません。

また、防火管理者資格の取得と防火管理者選任届、防火対象物使用開始届出書などについても準備を進めるようにしましょう。

従業員の採用と宣伝

従業員を採用する場合には、求人サイトなどに求人を出し、オープンまでに人選を進めましょう。また、ウェブサイトやチラシなどを準備し、オープン時に集客できるようお店の宣伝活動も進めていきます。

レストランオープン

開業当日を迎えたらいよいよレストランとしての営業開始です。営業開始後、開業届や労災保険、雇用保険などの手続きも忘れないようにしましょう。

まとめ

レストランの開業までには、さまざまな資格や許可の取得、届出の提出が必要になります。オープン時期が近づくと、さまざまな業者の打ち合わせも必要になるため、届出などを忘れてしまうケースもあるかもしれません。しかし、手順を誤ってしまった場合などは、許可が下りないケースもあり、オープンが遅れてしまう可能性もあります。

そのため、レストランの開業を考えた際には、綿密なスケジュールを立て、計画的に準備を進めることが大切です。

-免責事項-

当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時点の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

税務・労務等のバックオフィス支援から

経営支援まで全方位でビジネスをサポート

本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート

- そもそも個人事業と会社の違いがわからない

- 会社を設立するメリットを知りたい

- 役員報酬はどうやって決めるのか

- 株式会社にするか合同会社にするか

会社設立の専門家が対応させていただきます。

税理士法人松本の強み

- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!

- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!

- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!

- さらに会社設立してからも一気通貫で支援

この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。

国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。