メニュー

合同会社

合同会社はやめとけと言われる理由は?株式会社と何が違う?

読了目安時間:約 6分

日本では、現在、4つの形態での会社設立が認められており、合同会社もそのうちの1つです。近年、設立される会社の形態を見ると、株式会社が最も多いものの、次に合同会社が多く、その割合は徐々に増加しています。しかしながら、合同会社はやめとけと言われる場合があり、インターネット検索においても「合同会社 やめとけ」と検索される方は多いようです。なぜ、合同会社はやめとけと言われるのでしょうか。

今回は、合同会社がやめとけと言われる理由を探りながら、合同会社の設立は本当にやめておいた方がよいのかについてご説明します。

目次

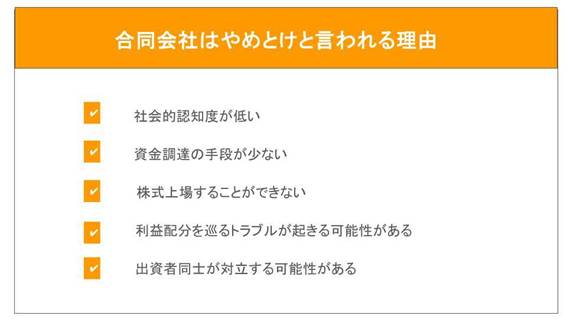

合同会社はやめとけと言われる理由は?

合同会社はやめとけと言われる理由としては、次のようなものが考えられます。

社会的認知度が低いから

合同会社は、2006年5月1日の新会社法の施行によって新しく誕生した会社の形態です。そのため、従来からある株式会社に比べ合同会社の認知度はまだ低く、社会的信用度がそれほど高くないという現状があります。また、合同会社には決算公告の義務がないため、業績や財務状況の把握がしにくい点も社会的信用度が高くならないという理由の1つだと考えられます。

社会的認知度や社会的信用度が低いと、取引先からの評価を得にくくなる可能性があるのです。合同会社というだけで取引の拡大が難しくなるのであれば、合同会社ではなく株式会社を設立すべきだろうと考え、合同会社はやめとけと言われるケースがあると考えられます。

資金調達の手段が少ない

合同会社はやめとけと言われる2つ目の理由は、資金調達の手段が少ない点です。株式会社の場合、株式を発行することで投資家から資金調達ができます。しかし、合同会社の場合、株式を発行しないため、投資家から資金を調達することができません。

合同会社を設立する場合、資金調達の手段として考えられるのは、金融機関からの融資が中心となります。また、国・自治体の補助金や助成金の利用は可能ですが、補助金の場合、審査があり、必ず補助金の交付を受けられるわけではありません。そのため、株主総会と異なり、合同会社の資金調達方法は限定されてしまうのです。会社設立後、資金調達の手段が少ないために資金不足に陥る可能性がある点も、合同会社はやめとけと言われる理由になると考えられます。

上場することができないから

株式会社は、株式市場に上場することでより幅広い資金調達が可能になります。また、株式上場をすることで社会的な認知度も高まるでしょう。しかし、合同会社の場合、株式を発行していないために株式市場に上場することはできません。そのため、広く資金を調達することも、認知度を高めることもできないため、事業拡大を目指すことができないのではと考えられるケースがあるのです。この点も合同会社はやめとけと言われる理由の1つだといえるでしょう。

利益配分でもめる可能性があるから

株式会社の場合は、出資額に応じた利益配分がなされます。しかし、合同会社の場合、利益配分について法律上のルールは定められていません。そのため、合同会社では、定款によって自由に利益配分を決めることができます。出資額にこだわらず、会社への貢献度などによって利益配分を決められる点は合同会社のメリットでもありますが、反対に利益配分を巡るトラブルを招く原因ともなります。

誰しも、できれば自分の利益を大きくしたいと思うものです。したがって、合同会社では、利益配分を決定する際に社員同士の意見がまとまらないという事態が発生したり、後々、利益配分に対する不満から社員間の対立が生じる恐れがあります。特に事業の業績がアップした場合は、利益配分を巡るトラブルが発生する可能性は高まるでしょう。この点も合同会社はやめとけと言われる理由につながると考えられます。

出資者同士が対立する可能性がある

合同会社は、社員からの出資で成立する会社であり、社員は全員経営権を持ちます。複数の社員がいる場合には、出資者である全員に同等の決定権が与えられるため意見がまとまらず、社員同士の対立が起きる恐れがあります。ただし、特定の社員に代表権を与える代表社員を選出したり、意見対立時のルールを設定しておくと、スムーズな意思決定が可能です。

しかしながら、出資者による対立が起こる可能性がある点は合同会社のデメリットでもあり、合同会社はやめとけと言われる理由にも関係すると考えられます。

合同会社と株式会社の違い

合同会社はやめとけと言われる場合、その背景には、合同会社はやめて株式会社を設立した方がよいという意味合いが込められているケースがほとんどです。では、合同会社と株式会社にはどのような違いがあるのでしょうか。合同会社と株式会社の違いについてご説明します。

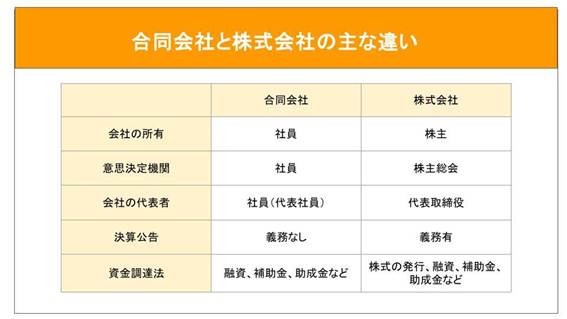

会社の所有者が異なる

合同会社の場合、出資者である社員が会社の所有者となります。一方、株式会社の場合、会社の所有者は株式を所有する株主です。合同会社は、経営と所有が同じであるのに対し、株式会社では経営と所有者は明確に区分されるという違いがあります。

意思決定機関が異なる

合同会社の場合、会社の意志を決定するのは、出資者である社員ですが、株式会社の場合、意思決定機関は株主総会です。

会社の代表者が異なる

合同会社の場合、会社の代表者は各社員です。ただし代表社員を選出することもできます。一方、株式会社の場合、代表者は代表取締役となります。

決算公告の義務が異なる

合同会社には決算公告の義務はありません。一方、株式会社の場合決算公告が義務付けられています(会社法第440条)。

資金調達の方法が異なる

株式会社では、株式の発行による資金調達が可能ですが、合同会社では株式を発行することができません。

合同会社の設立メリット

合同会社はやめとけと言われる理由についてご説明してきましたが、合同会社にもメリットがあります。合同会社の主な設立メリットをご紹介します。

会社設立のコストを抑えられる

会社設立時には、法務局で法人登記の手続きが必要です。この際、必要となる登録免許税の額は、株式会社設立時と合同会社設立時で変わってきます。株式会社を設立する際には、最低でも15万円の登録免許税が必要になるのに対し、合同会社の場合、登録免許税は最低6万円となります。

また、株式会社の場合、定款の認証が必要です。定款の認証とは、公証役場で定款の正当性を証明してもらう手続きのことですが、定款の認証には資本金に応じた手数料の負担が発生します。合同会社の設立時には、定款の認証を受ける必要はありません。そのため、株式会社に比べると合同会社は会社設立時のコストと手間がかからないといった魅力があります。

経営の意思決定をスピーディーに行える

株式会社の意思決定機関は株主総会です。したがって、会社の経営に関わる重要な事項を決定する際には株主総会を招集し、株主の意向を確認しなければなりません。

しかし、合同会社の場合、意思決定機関は出資者です。そのため、株主総会を開催する必要がなく、よりスピーディーに経営の意思決定を下すことができます。市場の状況に合わせて経営戦略を変更する必要がある場合や新規事業の立ち上げを検討する場合にも、柔軟な対応が可能になります。

役員の任期がない

合同会社では、代表社員を選出した場合でも、役職者の任期が決められているわけではありません。しかし、株式会社の場合、役員の任期は2年と定められています。役員の任期が終了するたび、法務局での役員登記の手続きが必要となり、その都度、登録免許税の支払いが必要になります。合同会社では、役員の任期がないため、2年ごとの役員変更登記の手続きやコストの負担を抑えることが可能です。

決算公告の義務がない

決算公告とは、出資者や債権者に対して会社の業績や財務状況を報告することです。決算公告が行われるため、株主や取引先などは安心して取引を行えるというメリットがあります。しかし、官報に決算公告を掲載する際には費用が発生します。

合同会社の場合、決算公告の義務がないため、公告にかかる費用も発生しません。会社設立時にかかるコストも株式会社に比べて低く抑えられますが、合同会社では、会社設立後のランニングコストも抑えられるのです。

合同会社はやめとけというのは本当?

合同会社は、株式会社に比べ、設立時のコストやランニングコストがかからず、スピーディーな意思決定ができるといったメリットがあります。したがって、合同会社はやめとけと言われるものの、合同会社にはデメリットばかりがあるわけではありません。そのため、合同会社の設立は、一律にやめておいた方がよいわけではないのです。

しかしながら、合同会社が向いている事業もあれば、株式会社の方がメリットを得られる事業もあります。合同会社を設立するか、株式会社を設立するかについては、事業内容や事業規模などに合わせて判断することが大切です。

ここでは、合同会社に向いている事業についてご説明します。

BtoCビジネスは合同会社に向いている

一般消費者を対象に商品やサービスを販売する事業を営むのであれば、合同会社で問題が生じることはほとんどないでしょう。例えば、マッサージ店を営む場合、経営母体が株式会社ではないからといって利用を躊躇するケースはほとんどないと考えられます。また、アパレル販売のお店を営む場合でも、取り扱う商品が魅力的であれば、経営している会社が合同会社であるために、購入を見送るという可能性も低いでしょう。

大手ECサイトとして知られるAmazonの日本法人は、アマゾンジャパン合同会社です。しかし、合同会社だからと言ってAmazonの利用を控えたという話を耳にする機会はありません。そのため、BtoCビジネスの場合、合同会社であるという理由で支障が生じるケースは少ないでしょう。株式会社に比べて、設立コストもランニングコストも抑えられる合同会社は、BtoCビジネスに向いていると考えられます。

小規模事業を考えている場合

合同会社のデメリットの1つは、資金調達の手段が限られる点です。合同会社の場合には株式を発行しないため、株式会社のように広く資金調達をすることができません。そのため、事業の拡大を考えているようであれば合同会社は向いていない場合もあります。しかし、小規模の事業を計画しているようであれば、合同会社でも問題はありません。また、個人事業主が法人化し、すでに特定の取引先と信頼関係が構築されているのであれば、法人化後の形態が合同会社であっても、取引先の信用を得にくいといった問題が発生する心配もないでしょう。

また、合同会社を設立しても、将来、株式会社に形態を変更することができます。そのため、最初は、経営の自由度が高く、会社設立コストもかからない合同会社を立ち上げ、事業が成長したタイミングで広く資金調達が可能な株式会社へ変更するという選択肢もあります。

立ち上げ当初の時点で、小規模のビジネスを考えているようであれば、合同会社から始めたほうがメリットを得られる可能性があるでしょう。

仲間と会社を設立したい場合

友人や知人と複数人で会社を設立したい場合にも合同会社は適しています。それは、合同会社では出資者が等しく経営権を持つという特徴にあります。株式会社のように株式の保有数に合わせて、経営権が強まることはありません。そのため、合同会社では出資者が平等に経営に携わることができるのです。また、合同会社では利益配分も自由に決定できます。

1人ではなく、共同で起業を目指す場合には経営の自由度が高く、対等に経営権を持つ合同会社が向いているでしょう。

まとめ

合同会社はやめとけと言われる最大の理由は、合同会社が比較的新しい企業形態であり、その認知度が進んでいない点にあると考えられます。株式会社に比べ、社会的信用度が低いために、取引先からの信頼を得にくい可能性があることなどから、合同会社はやめとけと言われることが多いのです。

しかし、合同会社の場合、会社設立費用やランニングコストを低く抑えることができ、スピーディーな経営判断がしやすいといったメリットもあります。そのため、ご紹介したAmazonをはじめ、Googleなど、外資系企業では合同会社の形態をとる企業も少なくありません。

日本ではまだ合同会社の知名度は高くはないものの、BtoCビジネスや小規模事業を始める場合、知人と共同出資で会社を始める場合には、合同会社の方が向いている可能性があります。会社を設立する際には、事業内容や事業計画に合わせ、自社に適した形態を選ぶことが大切です。

-免責事項-

当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時点の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

税務・労務等のバックオフィス支援から

経営支援まで全方位でビジネスをサポート

本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート

- そもそも個人事業と会社の違いがわからない

- 会社を設立するメリットを知りたい

- 役員報酬はどうやって決めるのか

- 株式会社にするか合同会社にするか

会社設立の専門家が対応させていただきます。

税理士法人松本の強み

- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!

- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!

- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!

- さらに会社設立してからも一気通貫で支援

この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。

国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。