メニュー

会社設立

法人化(法人成り)で消費税が免除される?条件やインボイス制度との関連を解説

読了目安時間:約 11分

個人事業主が法人を設立し、営む事業を法人に引き継ぐことを「法人化」や「法人成り」といいます。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税を納めなければなりません。しかし、個人事業主が法人化(法人成り)した場合、一定の条件を満たしていると消費税の納税が最大2年間免除されます。では、どのようなケースであれば、法人化によって消費税の納税を免除されるのでしょうか。

今回は、法人化(法人成り)によって消費税が免除される条件や理由、インボイス制度との関連などについてご説明します。

目次

法人化(法人成り)で消費税免除の適用を受けるための条件

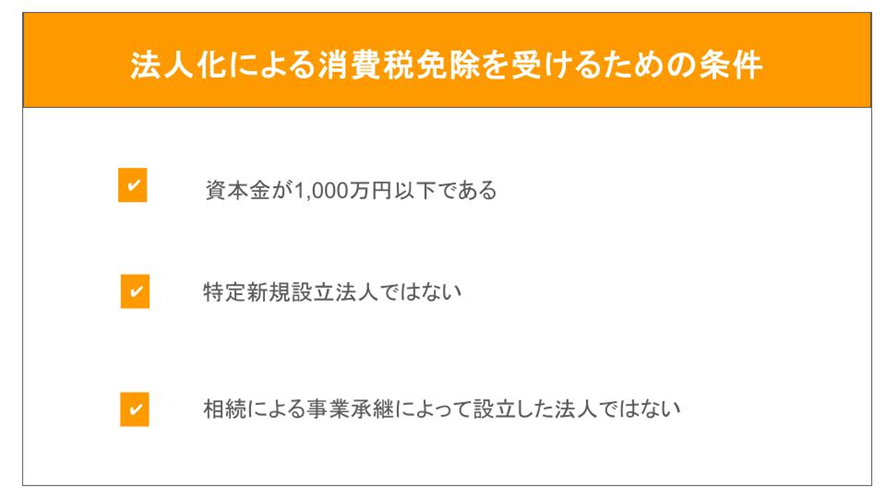

法人化したからといって、どのような法人でも消費税の納税を免除されるわけではありません。法人化をし、消費税の免除を受けるためには、次の条件をすべて満たす必要があります。

まず、資本金が1,000万円を超える会社を設立した場合、1期目から消費税の納税が義務付けられるため、消費税の免除は受けられません。

また、資本金1,000万円以下であっても、特定要件に該当する特定新規設立法人の場合、1期目から消費税の納税が必要です。発行済み株式等の50%超を他の者が保有している会社を設立した場合は、特定要件に該当します。また、特定要件に該当し、かつ、他の者および他の者が完全支配する法人の中に収益力が5億円規模を超える者がいる場合、特定新規設立法人となり、法人化しても消費税免除の適用は受けられません。

そのほか、相続による事業承継によって法人化した場合は、相続する前の事業の基準期間がそのまま引き継がれることになります。したがって、2年前に課税売上高が1,000万円を超える事業を承継し、法人化した場合、1期目から消費税を納税しなければなりません。

法人化(法人成り)で消費税が免除される理由

上にご紹介した要件を満たす企業を設立した場合、法人化することで一定期間、消費税の納税が免除されます。法人化することで消費税の納税が免除される理由は次のとおりです。

消費税の基準期間と課税期間

個人事業主でも法人でも、課税基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税の納税義務が生じます。個人事業主の場合は、1月1日から12月31日までの課税売上高が1,000万円を超えると、翌々年から消費税の納税が必要です。一方、法人化した場合は事業年度を自由に設定できるため、事業年度の課税売上高が1,000万円を超えると、翌々年の事業年度から消費税の納税事業者となります。

法人化すると2年は消費税の基準期間がない

法人化すると、法人と個人事業主は全く別の人格として扱われることになります。これが、法人化すると消費税の納税期間が最大2年、免除される理由です。

個人事業主のときに1,000万円を超える課税売上高に到達した場合は、2年後に消費税の課税事業者となります。しかし、法人化をしたタイミングで、個人事業主と法人は別人格として判断されます。そのため、個人事業主のときの基準期間は引き継がれず、法人化したタイミングで新たに消費税の課税基準期間のカウントが始まるのです。つまり、法人化をすると個人事業主の頃の事業期間は引き継がないため、法人設立のタイミングでは基準期間となる期間がないために、消費税が免除されるというわけです。

法人化による消費税免除の具体例

2024年に個人事業主として課税売上高が1,000万円超となった場合を例に考えてみましょう。この場合、2024年が基準期間となり、個人事業主として事業を続けていくのであれば、2026年以降は消費税の課税事業者となります。

しかし、2026年に資本金1,000万円以下の法人を設立したと仮定してみましょう。法人化をした場合には、個人事業主とは別人格で扱われるため、基準期間は2026年となります。そのため、2026年の事業年度から課税売上高が1,000万円を超えても、消費税の課税事業者となるのは2028年の事業年度からです。(ただし、後述するように一定の条件を満たさない場合は、2027年の事業年度から消費税の課税事業者となります)

このように消費税の課税事業者となる個人事業者は、法人化のタイミングを見極めれば、最大4年間、消費税の免除を受けることができます。消費税の免除を4年間受けられるとなると、その節税効果は大きなものになると予想されます。

法人化(法人成り)による消費税の免除期間を最大化するための条件

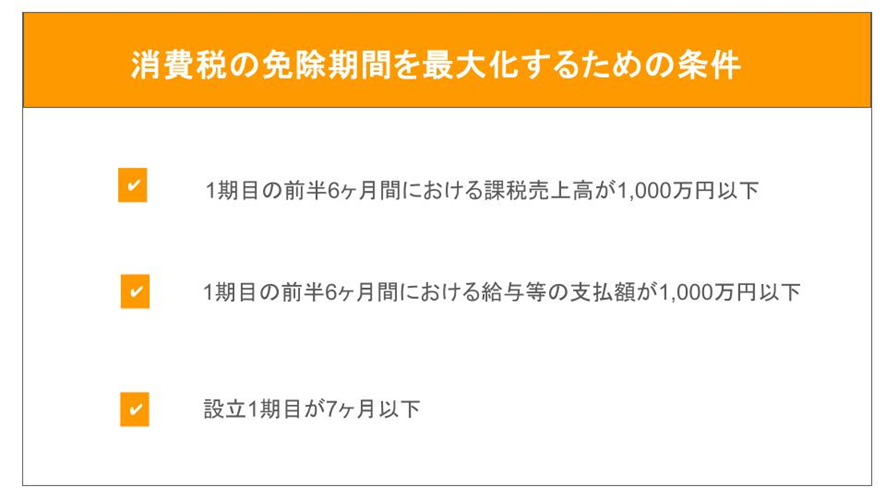

消費税の免除期間は、法人化後最大2年間です。しかし、消費税の免除期間を最大化するためには、次の3つの条件のいずれかを満たさなければなりません。

1期目の前半6ヶ月間における課税売上高が1,000万円以下

2期目も消費税の免除を受けるためには、法人設立の日から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円以下でなければなりません。法人化してから6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、1期目は消費税の納税が免除されても、2期目から消費税の課税事業者となり、消費税の納税が必要となります。

しかし、1期目の前半6ヶ月間における課税売上高が1,000万円を超えた場合でも、給与等の支払額の要件を満たせば、2期目も消費税の免除を受けることが可能です。

1期目の前半6ヶ月間における給与等の支払額が1,000万円以下

会社設立後6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合でも、従業員等に支払う給与等の支払額の6ヶ月間の合計が1,000万円以下であれば、2期目も消費税の免税を受けられます。

設立1期目が7ヶ月以下

法人化した場合、事業年度は自由に設定することができます。そのため、会社設立日と決算日の関係から、法人化の1期目は必ず1年になるとは限りません。法人化の1期目が7ヶ月以下の場合は、会社設立後6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えても、2期目が課税事業者になることはありません。ただし、その場合、消費税の免除期間は最長でも1年7ヶ月となる点に注意が必要です。

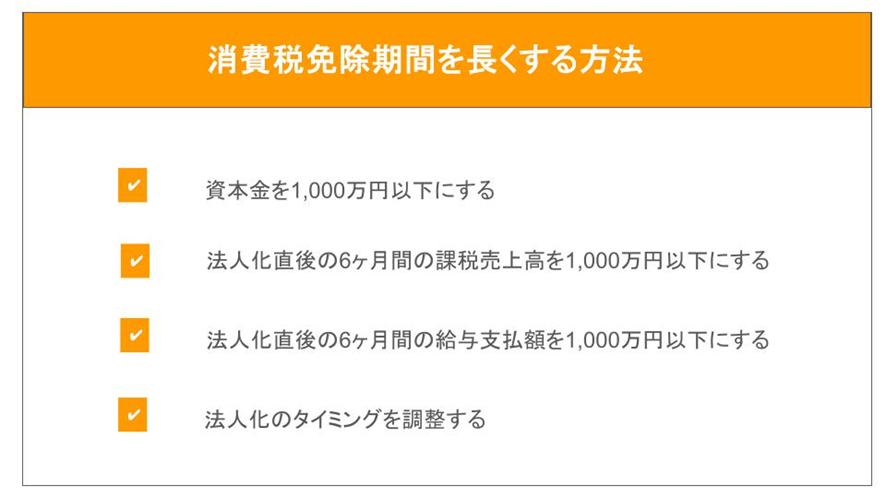

法人化(法人成り)による消費税の免除期間を長くする方法とは

「法人化による消費税の免除期間をできるだけ長くしたい」と考えるケースも少なくないはずです。消費税の免除期間を長くしたい場合は、次の点に注意するようにしましょう。

資本金を1,000万円以下にする

法人化をする時点で資本金が1,000万円を超える場合は、1期目から消費税の課税事業者となります。また、たとえ法人化時点での資本金が1,000万円以下であっても、1期の途中で増資し、2期目の期首の時点で資本金が1,000万円を超える企業となった場合は、2期目から消費税課税事業者となる点に注意が必要です。

法人化による消費税の免除期間をできるだけ長くしたいけれど、増資もしたいという場合には、2期目の期首を過ぎた後に増資をするとよいでしょう。また、出資金はすべて資本金にする必要はありません。出資金のうち2分の1を超えない金額については、資本金として計上せずに、資本準備金として扱うことも可能です。増資を検討する場合には、資本準備金として資金を備えておくことも検討するとよいでしょう。

1期目の前半6ヶ月間の課税売上高を1,000万円以下にする

1期目の前半6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えると、2期目から消費税の納税義務が生じます。そのため、1期目の前半6ヶ月間の取引量を調整するなどすれば、2期目も消費税の免除を受けることが可能です。ただし、売上の隠蔽や計上月を調整するといった行為は違法行為になるため、絶対に行ってはいけません。

1期目の前半6ヶ月間の給与支払額を1,000万円以下にする

事業によっては、1件あたりの取引高が大きく、6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えるケースもあるでしょう。そのような場合は、1期目の前半6ヶ月間の給与支払額を1,000万円以下とすれば、2期目も消費税の免除を受けられます。

例えば、給与の支払いを月末締めの翌月払いに設定すれば、法人化後から支給する給与の支払額は5ヶ月分になります。しかしながら、給与支払額には、役員報酬や正社員への給与、賞与だけでなく、パート社員や派遣社員に支払う給与なども含めて考えなければなりません。そのため、従業員や派遣社員などに支払う給与だけで調整が難しい場合には、事前確定届出給与の支給を法人化後6ヶ月以降にするなどして、調整する方法もあります。

ただし、新設法人が法人化のタイミングで役員の職務を定めた場合には、設立日から2ヶ月までの間に、税務署に事前確定届出給与の届出をしなければなりません。届出をせずに事前確定届出給与を支給した場合、支給分は損金として扱えない点に注意が必要です。また、支給額が事前に届出ていた額と異なる場合も損金算入が認められません。

したがって、法人化による消費税の免除期間を最大化したい場合には、法人化をする前から役員報酬や従業員に支払う給与などを計算し、設立から6ヶ月間に発生する支払額の合計が1,000万円超とならないよう計算しておく必要があるでしょう。

法人化のタイミングを調整する

個人事業主として課税売上高が1,000万円を超えると、その2年後に消費税の課税事業者となります。したがって、個人事業主として課税事業主になるタイミングの直前に、資本金1,000万円以下の法人を設立し、設立1期目の期間がなるべく長くなるように事業年度を設定します。そのうえで、上にご紹介したような条件を満たせば、最大で4年間にわたり消費税の免除を受けることが可能です。

インボイス制度は法人化(法人成り)後の消費税免除に影響はある?

2023年10月1日から、インボイス制度が導入されました。インボイス制度の導入は、法人化による消費税の免除の特例にも影響を与えるものです。

インボイス制度とは

インボイス制度は、正式名称を適格請求書等保存方式といいます。インボイスとは、適格請求書のことであり、インボイス制度導入後はインボイスがないと、課税事業者は仕入税額控除ができなくなります。消費税の仕入税額控除とは、消費税の課税事業者が納税すべき消費税の計算をする際に、売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引く仕組みのことです。

インボイス制度と消費税の免税事業者の関係

インボイス事業者として登録をしていない免税事業者は、インボイスの発行ができません。そのため、取引相手が課税事業者であった場合、免税事業者との取引分についてはインボイスが発行されないため、仕入税額控除を適用できず、消費税の負担が増えてしまいます。そのため、インボイス発行事業者は、課税事業者であるインボイス発行事業者との取引を優先する可能性が高くなるのです。

インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者としての登録が必要であり、インボイス発行事業者に登録をすると、課税売上高にかかわらず消費税の納税が必要になります。

インボイス発行事業者の登録をすれば、課税事業者はインボイス発行事業者との取引がしやすくなり、売上が伸びる可能性があるでしょう。しかし、たとえ課税売上高が年間1,000万円以下であっても消費税の納税が必要になり、法人化による消費税の免除期間の適用を受けることもできません。

反対に、インボイス発行事業者として登録をせず、免税事業者として法人化による消費税の免除の適用を受けた場合、その間、課税事業者との取引は期待できない可能性が高くなります。

法人化後のインボイス登録は慎重に判断を

個人事業主として課税事業者になる直前に法人化をすれば、法人と個人事業主が別人格として扱われることを利用し、最大で4年間、消費税の免除を受けることができます。かつては、課税事業者になるタイミングでの法人化は、消費税の節税につながる有効な手段でした。しかし、インボイス制度の開始に伴い、インボイス発行事業者にならなければ事業が拡大できない可能性が生じています。そのため、事業の内容によって、法人化の際にインボイス発行事業者として登録した方がよいのか、法人化による消費税の免除期間を活用した方がよいのか、慎重に判断する必要があるでしょう。

インボイス制度導入後も法人化(法人成り)後に消費税免除が受けられるケース

インボイス制度導入後に法人化(法人成り)しても消費税免除の特例が受けられるケースはあるのかについて解説します。

インボイス制度の「2割特例」とは

インボイス制度は、導入時に「2割特例」と呼ばれる特例制度が設けられています。2割特例とは、インボイス制度へ加入して課税事業者となった小規模企業に対して、一定期間納税負担を軽減する目的で設けられた制度のことをさします。

通常、納付する消費税を計算する際には「一般課税」と「簡易課税」のいずれかを使って計算します。それぞれの計算方法は以下のとおりです。

一般課税:売上に係る消費税から仕入に係る消費税を差し引き、残額を納付する

簡易課税:売上に係る消費税から一定のみなし仕入率を掛けた額を納付する

簡易課税を採用する場合は事前の届出が必要となり、業種に応じてみなし税率は異なりますが、消費税の細かな計算をしなくてよいメリットがあります。

消費税の課税事業者となった場合、上記いずれかの方法で消費税を納める必要がありますが、これまでは売上が1,000万円を超える事業者など、一定の要件を満たした事業者が課税事業者となっていました。

しかし、インボイス制度の導入によって、本来は消費税の課税事業者となる要件を満たしていない小規模事業者も消費税の課税事業者となるケースが増えたため、負担軽減措置として設けられたのが「2割特例」です。

2割特例では、売上や仕入に係る消費税額にかかわらず、売上の消費税のうち8割を差し引き、残りの2割を納付します。

2割特例が使える期間は2023年10月1日から2026年9月30日までを含む事業年度までとなっており、以降2026年10月1日から2029年9月30日までは5割納付となります。

法人化してからインボイス登録事業者となった場合でも、この2割特例を使える期間中は消費税の納付負担を軽減することが可能です。

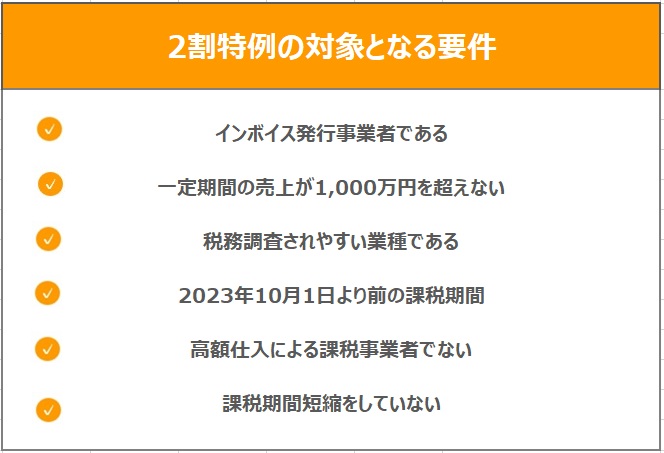

2割特例の対象となる要件

消費税の2割特例を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

・インボイス発行事業者である

・基準期間(個人は2年前、法人は2事業年度前)と特定期間(個人は前年度1~6月まで)の売上が1,000万円を超えていない

・消費税の課税期間が2023年10月1日以降である(インボイス制度施行前の期間は対象外)

・高額な仕入による課税事業者となっていない

・「消費税課税期間特例選択届出書」などによる課税期間短縮をしていない

詳しくは、国税庁が公開している以下のフローチャートでも確認できます。

参照:国税庁「インボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャート」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024003-131.pdf

上記の要件を満たしていない場合、通常の課税事業者と同様、一般課税または簡易課税によって計算した消費税を納付する必要があります。

消費税の納付額計算例として、例えば売上に係る消費税が50万円あり、仕入に係る消費税が25万円であった場合、一般課税で計算した納付するべき消費税は25万円となります。

2割特例を使った場合に納付する消費税は10万円となるため、15万円の節税となります。

個人としてインボイス登録し、2割特例期間中に法人化する

上記2割特例の概要を踏まえ、現在個人事業主として既にインボイス登録をして2割特例を受けており、売上が1,000万円を超えた場合は、2割特例期間中に法人化することで、2割特例が使える期間を延長できる可能性があります。

例えば、個人事業主として2割特例が使える要件の1つとして、基準期間(2年前)と特定期間(前年の1月から6月)の売上が1,000万円を超えていないことが挙げられます。

2割特例を使っている期間中に売上が1,000万円を超え、2割特例の対象外となるタイミングで法人化することで、2割特例が使える2026年9月30日を含む事業年度まで2割特例の使用を延長することができます。

2割特例はインボイス登録事業者のみ使える制度のため、法人化後に使える2年間の消費税免税制度を利用することはできなくなりますが、インボイス事業者として消費税の負担が大きく軽減できる2割特例を長く使えるメリットが得られるでしょう。

法人化後インボイス登録せずに免税事業者となる

もう1つ、法人化しても消費税が免除されるケースとして、法人化してもインボイス登録せず、2年間免税事業者として事業を行う方法もあります。

個人事業主のときにインボイス登録をしているかどうかにかかわらず、法人化後にインボイス登録事業者となるには新たな登録が必要です。

インボイス登録が必須である場合は、法人化後もインボイス登録することとなりますが、インボイス登録しなくても支障がない場合には、インボイス事業者とならずに、従来どおり2年間免税事業者として消費税の計算、納付の免除を受けることができます。

インボイス制度による法人化への影響の項でも挙げたとおり、法人化後のインボイス登録は慎重に検討する必要があります。

法人化後にインボイス登録が必要かどうかを判断するポイント

ここでは、法人化後にインボイス登録が必要かどうかを判断するポイントについて解説します。

メインの取引先からインボイス発行を求められているか

取引先の多くが課税事業者である場合、取引の際にはインボイスの発行が必須となるケースが多いでしょう。インボイスはインボイス登録事業者でなければ発行できないため、メインとなる取引先からインボイス発行を求められる場合には、法人化した後もインボイス登録は必須となり、登録しなければ売上に大きく影響する可能性があるでしょう。

逆に言えば、取引先の多くが免税事業者である場合にはインボイスの発行を求められることがないため、法人化後にインボイス登録しなくても特に問題がないケースもあります。

インボイス登録しない場合、法人化した後に受けられる2年間の消費税免除期間を利用することが可能です。

消費税免税期間後に課税事業者となるかどうか

売上が1,000万円を超えているなど、2年間の免税期間後に消費税の課税事業者となる可能性が高い場合には、免税事業者から仕入する際に注意が必要となります。インボイス登録していない免税事業者から仕入れた場合、登録番号のない請求書は仕入の消費税として売上の消費税から差し引くことができないため、納付する消費税額に影響が出てしまう可能性があります。

取引先に課税事業者が増えてくると、自社でもインボイス発行を求められる機会が増える可能性があるため、2年間の免税期間だけにとらわれないことも大切です。

法人化(法人成り)はインボイス登録以外の理由を重視した方がよい

法人化した後に消費税免税事業者となるか、インボイス登録して課税事業者となるかは、消費税の免除に関わる問題のため、経営者にとっては悩みの種となりやすいでしょう。

しかし、消費税の減免だけにとらわれて法人化による他のメリットを考慮しなかった場合、ビジネスチャンスを逸することにもなりかねません。

法人化した場合のメリットや今後の事業計画などを考慮したうえで法人化した方がよいと判断される場合には、インボイス登録で消費税の免除期間が使えなくなったとしても法人化した方がよい場合も少なくありません。

個人事業主が法人化(法人成り)するメリット

個人事業主が法人化することによって得られるメリットには、以下のようなものが挙げられます。

社会的信用の向上

法人になることで、個人事業主のときよりも対外的な信用が得やすくなります。取引先によっては、法人としか契約を結ばないといった規定を設けている場合もあり、業種によっては受注に法人化が条件となるケースなども少なくないでしょう。

融資を受ける際にも、法人の方が申請できるプランも多く、大きな額を申請しやすくなっています。従業員を採用する際にも、個人より法人の方が優秀な人材からの応募を受けやすくなるでしょう。

節税対策が取れる

法人化による節税対策は、消費税だけに限ったことではありません。所得税と法人税の税率は異なり、所得税は所得が増えるほど税率が上がります。所得税の最高税率が45%であるのに対し、法人税の税率は事業規模などによる違いはあっても一律で15~20%台となるため、利益によっては法人化した方が納付する税金を少なくすることが可能です。

このほかにも、法人では赤字を繰越できる期間が長い(10年)、退職金などの設定で所得を減らす、経費にできる枠などが広がるといったメリットがあるため、さまざまな節税対策を取ることができます。

事業承継がスムーズになる

親から子に事業を継がせる予定がある場合、法人にすることで事業承継をスムーズに進めることが可能です。個人で営業している場合、代表者死亡による口座凍結といったリスクがありますが、法人であれば万が一に備えることもできます。取引先も、法人取引に切り替わることで、事業承継前後の不安を解消できる可能性が高いでしょう。個人の事業は相続人が相続しなければ廃業となってしまいますが、法人化していれば相続などの手続きがスムーズになるメリットもあります。

このほかにも、社会保険に加入できる点や決算月を自由に設定できる点など、法人化のメリットはたくさんあります。

その一方で、会社設立にも廃業時にも費用がかかる点や事務作業など手間と時間の増加、税務調査への対策など、個人のときよりもデメリットが大きくなる点があるのも事実です。

法人化する際にはメリットとデメリットをよく理解して、どのタイミングで法人化するかを判断することが大切となるでしょう。

税理士法人松本では、小規模企業や個人事業主からの法人化など、会社設立に関するサポートにも対応しています。創業後の融資や税務調査対応、節税対策などのご相談も可能です。「そもそも法人化が必要か」「どのタイミングで法人化すべきか」「インボイス登録は必要か」といったお悩みにも誠実に対応いたしますので、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

まとめ

課税売上高が1,000万円を超えると、翌々年から消費税の納税義務が生じます。また、個人事業主と法人は別人格となるため、資本金1,000万円以下の法人を設立した場合は、課税売上高が1,000万円を超えても、一定の条件を満たせば2年間、消費税の納税が免除されます。そのため、タイミングを見計らって法人化をすると最大で4年間、消費税の免除を受けることが可能です。

しかしながら、2023年10月よりスタートしたインボイス制度により、インボイス発行事業者として登録しない場合、課税事業者との取引が難しくなる可能性が出てきました。したがって、法人化のタイミングを考える場合、消費税の課税事業者となるタイミングだけでなく、その他の要因も踏まえて総合的に法人化をすべきか、検討することが大切です。

-免責事項-

当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時点の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

税務・労務等のバックオフィス支援から

経営支援まで全方位でビジネスをサポート

本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート

- そもそも個人事業と会社の違いがわからない

- 会社を設立するメリットを知りたい

- 役員報酬はどうやって決めるのか

- 株式会社にするか合同会社にするか

会社設立の専門家が対応させていただきます。

税理士法人松本の強み

- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!

- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!

- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!

- さらに会社設立してからも一気通貫で支援

この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。

国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。