メニュー

起業・開業

整骨院を開業するためには、どんな資格や手続きが必要?

読了目安時間:約 6分

街を歩いていても「整骨院」や「整体」といった看板を見かける機会が多くなりましたが、実際、整骨院の数は年々増加傾向にあります。パソコンを使ったデスクワークが多くなり、長時間、同じ姿勢を取り続けることで肩こりや腰痛などに悩む人が増え、整骨院のニーズも高まっているのです。現在、病院や整骨院で働いている方の中にも、開業して自分の整骨院を持ちたいと考えている方も少なくないのではないでしょうか。では、整骨院の開業にはどんな準備が必要になるのでしょうか。

今回は、整骨院を開業するために必要な資格や手続きなどについてご説明します。

目次

整骨院の開業に必要な資格とは

整骨院の開業にあたっては「柔道整復師」の資格が必要です。柔道整復師は、国家資格であり、柔道整復師の資格を取得するためには、文部科学省が指定する4年制大学を卒業するか、都道府県知事が指定する専門養成施設に3年以上通学しなければなりません。また、卒業するだけでなく、卒業後に柔道整復師試験を受験し、合格する必要があります。

柔道整復師の資格だけで整骨院は開業できる?

柔道整復師の資格があれば、整骨院を開業することは可能です。しかしながら、柔道整復師の免許だけでは、整骨院という看板を掲げることはできるものの、健康保険の受領委任の取り扱いをすることはできません。受領委任の取り扱いができない場合、患者さんは健康保険が適用できる施術を受けた場合、施術費の全額を負担しなければならなくなります。

整骨院の受領委任制度とは

本来、療養費は、患者さんが全額を支払った後に、患者さん自らが保険者へ請求し、保険分の支給を受ける「償還払い」を原則としています。しかし、柔道整復施術の場合は、例外的な取り扱いとして、患者さんが一部負担金を施術所の施術管理者に支払い、施術管理者が患者さんに代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。

そして、この受領委任を行うためには、施術管理者としての申し出が必要になるのです。

もし、健康保険を適用しない、全額自費治療のメニューだけで整骨院を開業するのであれば、受領委任の申し出を行う必要はありません。その場合は、柔道整復師の資格があれば整体院の開業が可能です。また、患者さんに対し、患者さん自身が保険組合などに療養費の還付を請求しなければならない点を説明し、患者さんが同意してくれるようであれば、健康保険を適用した施術の提供もできます。

しかし、実際、患者さんが自ら保険者に還付請求をするという手続きは非常に手間となります。整体院はいくつもあります。そのため、患者さんは施術を受けた際の自己負担金を少なくでき、自分で還付請求の手続きをする必要のない整骨院を選ぶ可能性が高くなるでしょう。したがって、受領委任の取り扱いがない場合、来院する患者さんが限定される恐れがあり、経営も厳しくなると予想されます。その結果、多くの整骨院では、受領委任の施術管理者の申し出を行い、患者さんが少ない負担で施術を受けられるような対応を行っているのです。

受領委任を取り扱う施術管理者になるには研修と実務経験が必要

受領委任に関する施術管理者になるためには、一定期間の実務研修と研修の受講が必要です。2024年4月以降、施術管理者になるために必要な実務経験は、3年間に変更されています。

また、研修は、厚生労働省から登録研修機関として登録をされた公益財団法人柔道制服研修試験財団が実施します。研修は原則としてオンラインで実施されますが、必ず連続した2日間で合計16時間の講義を受講しなければなりません。2日間の研修を受講すると研修終了証が発行されます。

整骨院開業の際に注意すべき点

整骨院を開業する際には、注意しなければならない点が2つあります。それぞれについて詳しくご説明します。

整骨院の施術所には構造設備基準がある

整骨院を開設する際には、施術所に関する次の要件を満たさなければなりません。

・6.6㎡以上の専用の施術室があること

・3.3㎡以上の待合室があること

・施術室は、部屋面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放できること。ただし、これに代わる適当な換気装置がある場合はこの限りではない。

・施術に用いる器具、手指等の消毒設備があること

賃貸物件を借りて整骨院を開業しようと考えている場合などは、施術室と待合室の両方を確保しなければならない点を踏まえ、場所を選ばなければなりません。また、部屋面積の1/7以上の窓があるか、ない場合には換気装置の導入が必要になる点にも注意しましょう。

療養給付は必ず受けられるわけではない

病院やクリニックなどでは、患者さんは医療機関に保険証を提示することで一定割合の支払いのみで医療行為を受けることができます。しかし、整骨院では、保険内の施術を受ける場合でも、施術費の全額を支払い、後から申請をすることで保険者から保険の負担分を患者さんに現金で払い戻す現金給付が採用されています。そのため、本来、患者さんは施術費の全額を負担し、自分で保険負担分の請求をしなければならないのです。

しかしながら、先ほどご説明したように、施術費の全額を負担し、保険の分を自分で保険者に請求するという行為は、患者さんに大きな負担をかけます。この患者さんの負担を軽減する制度が受領委任制度です。整骨院が受領委任の取り扱いに係る施術管理者の申し出を行うことで、患者さんは病院などのように自己負担だけで施術を受けられるようになります。

しかし、ここで1つ問題が生じます。それは、療養給付は必ず保証されるものではないという点です。万が一、保険者が請求内容を確認し、適正でないと判断された場合には、保険金は還付されません。したがって、受領委任制度を利用し、保険者に請求をする際には、確実なレセプトを作成する必要があります。

整骨院を開業したばかりのときには、保険請求について不安がある場合もあるでしょう。その場合、日本柔道整復師会や全国柔整鍼灸協同組合などの団体が、保険請求のサポートを行っています。開業後、療養費の受領委任の処理に不安がある場合などは、これらの業界団体への所属も検討した方がよいでしょう。

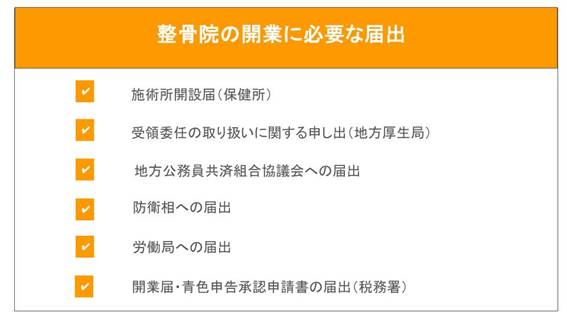

整骨院の開業には複数個所への届出が必要

整骨院を開業する際には、複数個所への届出が必要です。手続きが煩雑になるため、事前に開業にあたって必要な手続きのリストを作り、計画的に準備を進めましょう。

施術所開設届の提出

整骨院を開業する際には、開設から10日以内に管轄の保健所に開設届を提出しなければなりません。その際に提出が必要になるのは次のような書類です。

・施術所開設届

・柔道整復師免許証の原本と写し

・施術所の平面図(ベッドや機器類の配置、各室の用途、寸法、面積、外気開放面積と位置または換気装置の位置、消毒設備の位置の記入が必要)

・施術所の案内地図(最寄駅からの経路が分かるもの)

・法人の場合は定款(写し)・登記簿謄本

登記簿謄本以外の書類については、正副用に2部、提出が必要です。また、提出時には運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認ができる書類の提示が求められます。

受領委任の取り扱いに関する申し出

受領委任を取り扱う施術管理者の申し出をする際には、次の書類を施術所が所在する都道府県を管轄する地方厚生局の事務所に提出します。

・確約書

・柔道制服施術療養費の受領委任の取り扱いに係る申し出

・施術管理者選任証明(開設者と施術管理者が違う場合)

・柔道整復施術療養費の受領委任の取り扱いに係る申し出(同意書)

・誓約書

また、添付書類として次の書類の準備も必要です。

・施術所開設届の写し

・該当する柔道整復師の免許証の写し

・施術管理者研修終了証の写し

・実務経験期間証明書の写し

・勤務形態確認票(複数管理・複数勤務の場合)

開設届は整骨院を開業後、10日以内に提出することとなっていますが、実際には開設届提出後に受領委任の取り扱いに関わる申し出を提出しなければなりません。そのため、受領委任の届出が受理されるまでは、開業した場合でも、保険請求はできない点に注意が必要です。

地方公務員共済組合協議会への届出

地方公務員の保険者に保険請求を行うためには、地方公務員共済組合協議会に届出を提出しなければなりません。ただし、地方厚生局に届出をし、都道府県知事や地方厚生局が発行する登録記号番号を取得していれば、地方公務員共済組合協議会での個別の手続きが不要となる都道府県もあります。現状では、20の都道府県において、地方公務員共済組合協議会との個別契約が必要となっています。

地方公務員共済組合協議会に提出が必要な書類は、次のようなものです。

・柔道整復療養費の受領委任の取り扱いに係る申請書

・遵守事項確約書

・柔道整復師免許証明書の写し

・郵便番号、住所、氏名を記載し、切手を貼付した返信用封筒

これらの書類を地方公務員共済組合協議会宛に送付し、問題なく受理されれば手続きは完了です。

尚、国家公務員の場合は共済組合連合での手続きが必要になります。

防衛省への届出

自衛官などに施術を行い、保険者に治療費を請求するためには防衛省への届出が必要です。提出が必要となる書類は次のようなものです。

・柔道整復療養費の受領委任の取り扱いに係る申出書

・遵守事項確約書

・柔道整復師免許証の写し

・郵便番号、住所、氏名を記載し、切手を貼付した返信用封筒

これらの書類を防衛省宛に送付し、手続き完了後、防衛省番号と承諾年月日を明記した承諾書が発行されます。承諾書は、全国の陸海空自衛隊の駐屯地などで有効です。

労働局への届出

開業する整骨院で労災保険を取り扱うためには、管轄の都道府県労働局での指名申請の手続きが必要です。柔道整復師が1人で開設者と同一人物の場合、申請に必要となるのは次の書類です。

・柔道整復師の施術に係る療養(補償)給付たる療養の費用の受任者払の取り扱いに関する申出書

・確約書

・施術所開設届の写し

・柔道整復師免許証の写し

・施術所の平面図

・施術所付近の見取り図

・指定薬局・指名期間登録(変更)報告書

届出は、労働局の窓口に提出する方法のほか、郵送で申請することも可能です。

労働局では書類を受領すると、内容を審査し、結果を通知書によって通知します。指名期間は指名のあった日から2年ですが、指名更新をしない旨の申し出がない限り、指名は自動更新となります。

開業届の提出

開業届は、個人事業主として事業を始める際に管轄の税務署に届ける書類です。整骨院を開業する際にも開業届の提出が必要になります。開業届は、事業を開始してから1ヶ月以内の提出が必要です。提出書類は個人事業の開業・廃業届出書となりますが、国税庁のサイトからダウンロードができるほか、e-Taxで申請することもできます。

青色申告承認申請書の提出

青色申告承認申請書は、青色申告をする場合に提出が必要となる書類です。青色申告は、複式簿記による記帳が必要になるため、白色申告に比べると処理が複雑になりますが、確定申告の際に青色申告者特別控除を受けられるというメリットがあります。

青色申告者特別控除とは、期限内に複式簿記で記帳した青色申告決算書を添付して確定申告をした場合に、一定額を所得額から控除できる仕組みです。所得税の額は所得額に該当する税率をかけて算出するため、所得から控除できる金額があれば、所得税の節税につながります。青色申告特別控除では、最大65万円の控除を受けることが可能です。

また、青色申告をしている場合、最大3年、赤字の繰り越しができるようになります。整骨院を開業してすぐは、まだ認知度が低く、集患に苦労する可能性もあります。しかし、開業1年目に赤字になった場合でも、2年目に黒字になれば、青色申告をしている場合、1年目の赤字分を2年目の所得額から控除することができます。つまり、2年目の黒字から1年目の赤字分を差し引けるため、2年目に納める税金を圧縮し、節税につながる効果を得られるのです。

そのため、個人事業主として整骨院を開業するのであれば、青色申告承認申請書は開業届と一緒に提出をしておいた方がよいでしょう。

まとめ

柔道整復師の免許があれば、整骨院を開業することは可能です。しかし、療養費の受領委任の取り扱いを管理する施術管理者の申し出を行うためには、3年以上の実務経験と2日間にわたっての研修の受講が必要になります。受領委任の取り扱いに関する施術管理者の申し出ができなければ、患者さんの支払い負担が大きくなり、整骨院を開業しても経営が厳しくなる可能性が高いのです。

そのため、整骨院を開業する際には、保健所への施術所開設届出の提出だけでなく、地方厚生局などへの受領委任の取り扱いに関する申し出も必要になります。また、労災保険を取り扱うためには労働局への届出も必要です。さまざまな手続きや届出が必要になるため、忘れがちになりますが、税務署に開業届や青色申告承認申請書の提出も忘れないようにしましょう。

-免責事項-

当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時点の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

税務・労務等のバックオフィス支援から

経営支援まで全方位でビジネスをサポート

本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート

- そもそも個人事業と会社の違いがわからない

- 会社を設立するメリットを知りたい

- 役員報酬はどうやって決めるのか

- 株式会社にするか合同会社にするか

会社設立の専門家が対応させていただきます。

税理士法人松本の強み

- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!

- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!

- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!

- さらに会社設立してからも一気通貫で支援

この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。

国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。