メニュー

会社設立

会社設立は自分でできる?手続きにかかる費用や専門家との違いを解説

読了目安時間:約 7分

「会社設立をしたいけれど、専門家に依頼すると費用が高くなりそう」、「費用を抑えるために自分で会社設立をしたいけれど、手続きが自分だけでできるのか不安」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実際、会社設立手続きは自分で行うことも可能です。その場合、専門家に支払う報酬が不要となるため、会社設立時にかかる費用を抑えられます。では、自分で会社設立を行う場合、どんな手続きが必要になり、どのくらいの費用の準備が必要になるのでしょうか。

今回は、会社設立にかかる費用や自分で会社設立を行うことのメリット・デメリットなどについてご説明します。

目次

会社設立にかかる費用

会社設立時にはさまざまな費用がかかります。自分で設立手続きを進める場合であっても、費用負担は発生します。また、どのような形態の会社を設立するかによって必要な費用も変わってきますが、ここでは日本で多い株式会社と合同会社の設立時の費用をご紹介します。

株式会社の設立にかかる費用

株式会社は、日本でもっとも多い会社の形態です。株式会社を設立する際にかかる費用は、合同会社などを設立する場合に比べると高くなります。株式会社設立にかかる主な費用は次のとおりです。

・定款用の収入印紙代 4万円(紙の定款を作成する場合)

・定款の認証手数料 1.5万円~5万円(資本金の額による)

・定款の謄本手数料 2,500円×ページ分

・登録免許税 資本金の額の0.7%または15万円のいずれか高い方

・実印の作成代 5,000円~

・印鑑証明書の発行手数料 約300円

・登記事項証明書の発行手数料 約500円

・資本金 1円以上

合計すると株式会社設立には、資本金以外に、18万円~20万円程度の費用がかかります。

合同会社の設立にかかる費用

合同会社設立時には、公証役場で定款の認証を受ける必要がありません。そのため、定款の認証手数料や定款の謄本発行にかかる手数料などの費用が発生しません。また、登録免許税についても株式会社よりも最低金額が低く設定されています。合同会社設立時にかかる費用は次のとおりです。

・定款用の収入印紙代 4万円(紙の定款を作成する場合)

・登録免許税 資本金の額の0.7%または6万円のいずれか高い方

・実印の作成代 5,000円~

・印鑑証明書の発行手数料 約300円

・登記事項証明書の発行手数料 約500円

・資本金 1円以上

合計すると合同会社設立には、資本金以外に6万円~10万円程度の費用が必要になります。

自分で会社設立をする場合と専門家に依頼する場合の費用の差は?

自分で会社を設立する場合でも、専門家に手続きを依頼する場合でも、先述した費用は必要です。また、定款の作成や公証役場での定款の認証は、司法書士や行政書士に代行を依頼することができ、法務局での登記申請は司法書士に依頼して代行してもらうことが可能です。

専門家にこれらの手続きを依頼した場合に発生する報酬は、10万円程度になるといわれています。そのため、自分で会社設立をする場合は、専門家に依頼する場合に比べて10万円程度の費用の節約が期待できます。

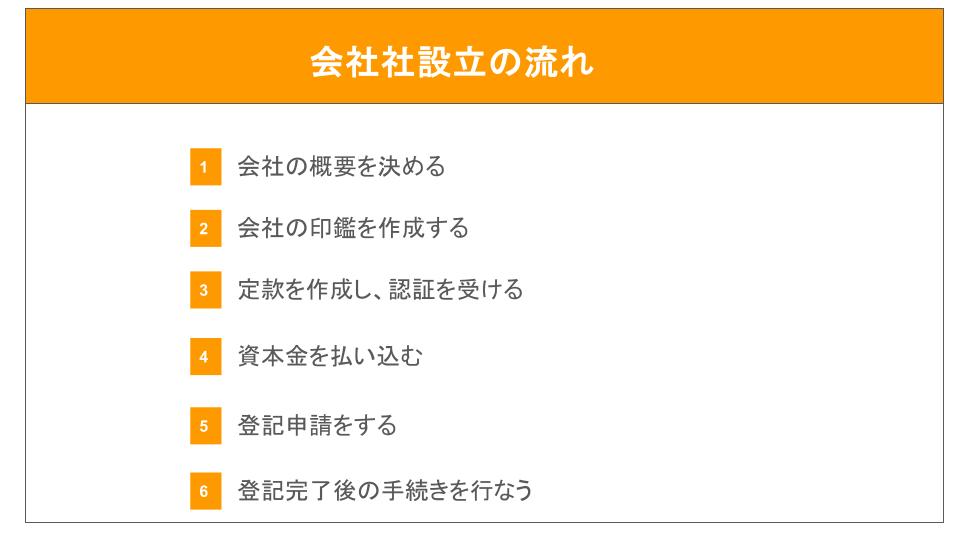

自分で会社設立をする際の流れ

会社設立手続きは次のような流れで進めます。

会社の概要を決定する

会社設立時には、会社の基本情報を決定しなければなりません。基本情報は、定款に記載が必要となる事項です。

・商号(会社名)

・発起人

・会社の本店所在地

・事業目的

・資本金の額

・設立日

・会計年度

・株主の構成

・役員の構成 など

会社の印鑑を作成する

会社を設立するには、会社の実印と呼ばれる代表者印、銀行に届出る銀行印、請求書などに押印する角印などの印鑑の作成が必要です。かつては、会社の設立登記時に会社の印鑑が必要でしたが、現在は登記申請はオンラインでも行うことができるようになったため、登記時に印鑑を登録する必要はありません。

しかしながら、金融機関で法人名義の口座を開設する際やオフィスなどの賃貸借契約を締結する際などには印鑑証明書の提出が求められます。そのため、一般的には会社設立登記を行う際に、印鑑登録を行い、印鑑証明書も取得するケースが多くなっています。

印鑑が完成するまでには時間がかかる場合もあるため、余裕を持って発注するようにしましょう。

定款を作成し、認証を受ける

定款は会社の憲法とも呼ばれる書類で、会社運営に関わる基本的なルールをまとめた書類です。定款に記載する内容は決められており「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の3つに区分されています。このうち絶対的記載事項は、法律上、記載がないと定款が無効になってしまう項目であり、漏れなく記載しなければなりません。

絶対的記載事項は次の5つの項目です。

・事業目的

・商号(会社名)

・本店の所在地

・資本金の額

・発起人の氏名または名称、住所

また、株式会社を設立する場合には、発行可能株式総数も定款に定めなければなりませんが、定款作成時に記載がなくても問題はなく、設立登記申請時までに定めればよいとされています。

相対的記載事項とは、定款に記載がなくても定款は無効にならないものの、記載がなければその効力を認められない事項です。また、絶対的記載事項及び相対的記載事項以外の事項で、会社法などの規定に違反しない事項を任意的記載事項といいます。

電子定款も自分で作成することができますが、一度作成した定款は自由に変更することはできず、定款の変更項目によっては法務局での変更登記手続きが必要になります。定款の事業目的に記載されていない事業を営むことはできないため、定款を作成する際には内容を十分に精査することが大切です。

合同会社設立の際には不要ですが、株式会社を設立する場合は、定款が完成したら公証役場で認証を受ける必要があります。自分で紙の定款を作成し、発起人全員が公証役場に行く場合に必要となる書類は、認証を受ける定款3通、発起人全員の印鑑登録証明書です。代理人が公証役場を訪れる場合は、定款3通と発起人全員の印鑑登録証明書に加え、発起人の実印を押印した委任状、代理人の確認資料の持参が必要になります。

資本金の払い込みをする

定款の作成と認証が済んだら、資本金の払い込みを行います。このタイミングではまだ会社の設立が完了していないため、金融機関に法人名の口座を作ることはできません。そのため、資本金の払い込みをする際には、発起人の個人口座に振り込みを行うことになります。

登記申請をする際には、資本金を払い込んだことの証明も必要になるため、口座にお金が入っている場合であっても、払い込みの形をとらなければならない点に注意が必要です。

登記申請書類を作成し、法務局で登記申請をする

会社の設立登記は法務局へ届出ます。法務局の窓口で申請することもできますが、オンライン上で申請することも可能です。

登記申請にはさまざまな書類の提出が必要になり、提出前にはそれぞれの書類を作成しなければなりません。会社の形態によって法人登記に必要な書類は若干異なりますが、ここでは取締役会を設置しない株式会社の設立登記に必要な書類をご紹介します。

・設立登記申請書

・定款

・発起人の同意書(発起人が割り当てを受けるべき株式数、払い込むべき金額、株式発行事項または発行可能株式総数の内容が定款に記載されていない場合、資本金や資本準備金の額が定款に記載されていない場合に必要)

・設立時代表取締役を選定したことを証する書面

・設立時取締役(及び設立時監査役)の就任承諾書

・印鑑証明書

・本人確認証明書

・払い込みを証する書面

・資本金額の計上に関する設立時代表取締役の証明書

・収入印紙

提出書類などに問題がなければ、申請から3日~1週間ほどで設立登記が完了します。

設立登記完了後の届出を行う

設立登記が完了したからといって、会社設立に関する手続きが終了したわけではありません。会社設立後には、次のような手続きが必要です。

税金に関する手続き

会社設立後は、税務署に次のような書類の提出が必要です。

・法人設立届出書

・棚卸資産の評価方法の届出書

・減価償却資産の償却方法の届出書

・青色申告の承認申請書

・適格請求書発行事業者の登録申請書

・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

それぞれ提出期限が決められていますが、法人設立届出書については会社設立の日から2か月以内に提出しなければなりません。

これらの書類は、税務署の窓口に提出することもできますが、e-Taxを利用してオンラインで申請することも可能です。

社会保険に関する手続き

会社設立後は、健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。従業員を雇用していない場合でも、社会保険への加入手続きは必須となるため、忘れずに手続きを行うようにしましょう。

社会保険の新規加入に必要な書類は次のようなものです。

・健康保険・厚生年金保険新規適用届

・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

・健康保険被扶養者(異動)届

これらの書類を提出する際には登記簿謄本の添付が必要になります。健康保険・厚生年金保険の加入手続きは、会社設立から5日以内と定められています。事務センターや管轄の年金事務所への郵送や窓口への提出のほか、インターネットからの提出も可能です。

労働保険に関する手続き

従業員を雇用する場合、雇用保険の資格を満たす従業員を雇用する場合、労働基準監督署やハローワークに次の書類を提出する必要があります。

・保険関係成立届

・概算保険料申告書

・雇用保険適用事業所設置届

・雇用保険被保険者資格取得届

それぞれ、提出期限が定められており、保険関係成立届については、従業員との雇用契約が発生した日の翌日から10日以内の提出が求められます。

費用削減のため、会社設立は全部自分ですべき?

会社設立時には、ここにご紹介した費用以外にも、当面の運転資金やオフィスの賃料も必要になり、オフィス什器やパソコン、設備などを揃える費用もかかります。そのため、できるだけ費用を抑えるために、会社設立手続きを全部自分で行いたいと思う方も少なくないでしょう。では、会社設立手続きは、自分で対応した方がメリットは大きいのでしょうか。

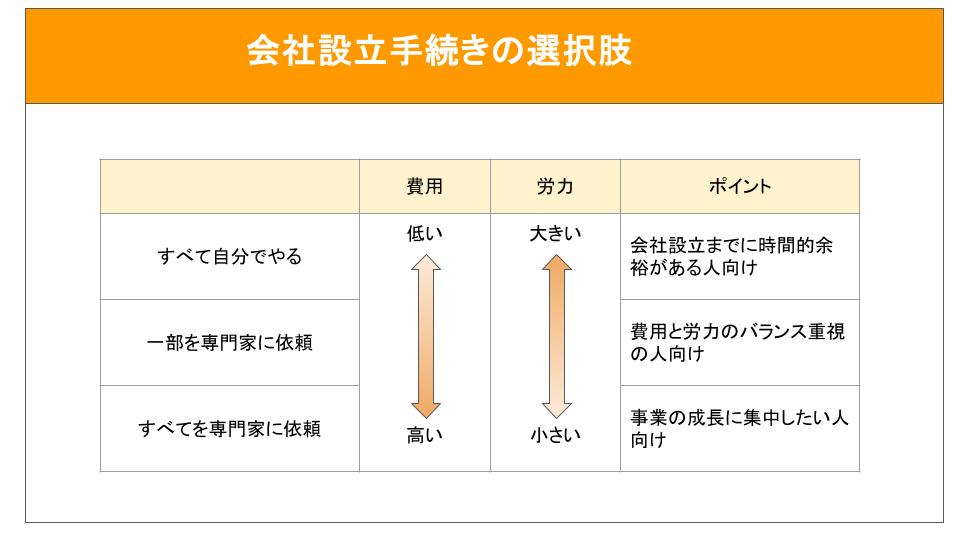

会社設立手続き方法の選択肢は3つ

会社設立をする際、手続き方法にはすべて自分でやる方法、一部を専門家に依頼する方法、すべてを専門家に依頼する方法があります。

費用の安さから考えれば、すべて自分でやる場合がもっとも費用を抑えられます。しかし、初めて会社の設立手続きをする場合、分からないことも多く、調べながらの作業には大きな手間と時間がかかるはずです。一方、すべてを専門家に依頼する場合、発起人にかかる手間や労力は大幅に軽減され、本業の準備に力を注ぐことができるでしょう。しかしながら、すべて専門家に作業を依頼すると、専門家への報酬の支払いが発生するため、費用は高くついてしまいます。

費用と時間のバランスの検討が必要

会社設立にかかる費用を抑えたい場合には、全部自分で手続きをする方法が向いていますが、その分、事業の準備に費やせる時間は減ってしまいます。専門家に依頼をすれば、時間と労力をかけず、確実な資料の作成や手続きが可能です。会社設立時の費用が気になる場合には、電子定款の作成や認証だけを専門家に依頼したり、設立登記の書類作成や申請を専門家に依頼するなど、手続きの一部だけを依頼するような方法を検討した方がよいかもしれません。

会社設立後の手続きも忘れずに

法務局での設立登記が完了した後も、税金や社会保険などの手続きが必要です。税金の手続きは税理士、社会保険の手続きは社会保険労務士が代行できます。もちろん、専門家に依頼する場合には費用が発生しますが、それぞれ書類の提出期限が定められているものです。会社設立後は、事業の運営に注力したい場合は、会社設立後の手続きも専門家への依頼を検討した方がよいでしょう。

まとめ

会社設立手続きを全部自分で行うことは可能です。専門家に依頼せず、自分で手続きを完了させると、会社設立手続きに関するノウハウが身に付き、費用も低減できます。しかしながら、会社設立までには多くの書類の準備が必要になるため、かなりの時間と手間が発生する点を理解しておかなければなりません。費用も抑えつつ、時間も節約したいという場合には、一部の業務だけを専門家に依頼してもよいでしょう。

また、会社設立後には税務署への手続きも必要です。税理士の中には会社設立をサポートしているケースもあり、節税や資金調達についてのアドバイスを受けることができます。自分で会社設立手続きを済ませる場合に比べ、税理士に支払う報酬は発生します。しかし、会社設立のタイミングや役員報酬額の設定などに、節税につながるアドバイスを得られ、費用以上のメリットを得られる場合もあるでしょう。また、提携している司法書士などの紹介を受けられる可能性もあります。会社設立時には、一度税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

-免責事項-

当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時点の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

税務・労務等のバックオフィス支援から

経営支援まで全方位でビジネスをサポート

本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート

- そもそも個人事業と会社の違いがわからない

- 会社を設立するメリットを知りたい

- 役員報酬はどうやって決めるのか

- 株式会社にするか合同会社にするか

会社設立の専門家が対応させていただきます。

税理士法人松本の強み

- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!

- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!

- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!

- さらに会社設立してからも一気通貫で支援

この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。

国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。